ネットワークストレージ(NAS) 商品選びのコツ

(最終更新日 2024年8月8日)

ネットワークストレージ(NAS)について

NAS(Network Attached Storage、ナス)とはネットワークを介してデータを利用/管理できるストレージの1つで、データの利用/管理する場所を選ばないことと複数のパソコンで同時にデータを共有できることが大きなメリットです。1つのファイルを複数の部署で共有/管理したり、パソコン上の大切なデータ(メール、文書、資料)やサーバーのバックアップ用として利用されます。アクセス制限設定により特定のグループやメンバーのみにアクセス権を付与することで、セキュリティを保つこともできる商品です。

このページでは、お客様のご利用シーンに合わせて各条件の解説や選び方をご紹介します。

用語解説・条件選びのコツ

NAS(ネットワークストレージ)の各種条件についての用語解説、お客様のご利用シーンを想定した条件選びのコツを記載します。

メーカー

メーカー選びのコツ

NAS販売メーカーの特徴とおすすめポイントをご紹介します。NAS選びにお困りの方は、まずは以下の人気メーカーから商品を探してみてはいかがでしょうか。

| メーカー | 特徴・おすすめ |

|---|---|

|

バッファロー  |

トラブル時のシステムダウンを防ぐ「ファームウェア二重構造」等による安全性とコストのバランスが取れているNASの取り扱いが特徴です。 10GbE/2.5GbEポート搭載で、同規格のスイッチと組み合わせてデータ読み書きの高速化が可能です。また、無料で利用できるリモート管理サービス「キキNavi」にも対応。稼働状況の把握や遠隔簡易操作が可能となり、管理者の負担を軽減します。 もしもの時に安心なメーカー保守パックもイー・クイックスでお取り扱いしています。 |

|

アイ・オー・データ機器  |

初めての方でも安心・簡単を目指して使い勝手が良く、導入しやすい価格ながらも高いセキュリティ性と高信頼度を誇るLinux搭載OSモデルが特徴です。 NASのデータ消失リスクを低減したRAIDにかわる冗長化技術の「拡張ボリューム」を搭載。また、お客様に代わってクラウドサーバーがNAS製品の状態を把握する無料のサービス「NarSuS(ナーサス)」をご用意。万が一の障害時には対処方法を分かりやすくご案内致します。 もしもの時に安心なメーカー保守パックもイー・クイックスでお取り扱いしています。 |

各メーカーの特徴とおすすめポイント

筐体(きょうたい)タイプ

筐体(きょうたい)タイプについて

NASの筐体タイプは大きく分けてタワー型(デスクトップ型や据え置き型、Cube型とも言う)とラックマウント型の2種類があります。タワー型はデスクトップパソコンのような見た目でラックマウント型と比べると高さはありますが、比較的コンパクトです。ラックマウント型はタワー型よりも薄型で棚(ラック)に積み上げるように設置できる筐体のことを言います。

| タワー型 | ラックマウント型 |

|---|---|

|

|

筐体タイプ選びのコツ

タワー型でもラックマウント型でも仕様が同じ場合、パフォーマンスは同じです。設置場所をコンパクトにしたい、HDD拡張の可能性が低い場合等は、タワー型をおすすめします。専用のサーバールーム/棚がある、HDD拡張の可能性が高い、ラックマウント型サーバーのバックアップ用として利用する場合等はラックマウント型をおすすめします。ただし、特に希望がなければタワー型をおすすめします。

搭載OS

搭載OSについて

NASは通常のハードディスクとは違い、サーバーやパソコンと同様にOSを搭載します。NASを選ぶ上で、ストレージ容量やRAID構成と同様に、搭載するOSもご使用の用途に合ったものを選びましょう。OSは、大きく分けて「Linux」と「Windows」があります。

「Linux」は、メーカー等がソフトウェアを開発しているオリジナルOSモデルになります。「Windows」は、Microsoft社のファイルサーバー用のOSになります。

搭載OS選びのコツ

Linux系

50人程度のオフィスや部門内でのご使用など、小規模におけるご使用の場合は、Linux搭載のOSをおすすめします。Windows Storage Server搭載のOSより比較的お求めやすい価格で、主にデータ保管用としてファイル、データを管理するのにおすすめです。Linux搭載OSは、出荷時から共有フォルダーが作成されているため、初期設定に時間を要さずにファイル共有をはじめることができます。社内に専任のシステム管理者がいない場合でも、導入ハードルが比較的に低く、初めてのNAS(一台目)としてはおすすめのOSになります。

Windows系

100名以上のオフィスや、大勢の利用者がご使用の場合は、Windows Storage Server(Windows Server IoT)搭載のOSをおすすめします。Linux搭載のOSに比べて、ユーザーの同時アクセスに強いだけでなく、Windows クライアントとの高い親和性を発揮します。

設定の自由度が高い分、使い始めるまでの初期設定に時間を要する場合があり、システム導入者にもスキルが必要となります。しかし、 Windows 標準インターフェイスのため、Windows Serverの導入経験者にとってはストレスなく運用ができるとも言えます。また、既設でWindows Serverが設置されている場合の親和性は高く、1,000人を超えるようなユーザー総数の多いActive Directory環境のレスポンス面でも有利です。

小規模オフィスやグループでの利用など、同時接続数20名以下にはWindows IoT Enterprise搭載のOSが最適です。

| Linux系 | Windows系 | |

|---|---|---|

| 主な用途 | 小規模オフィスや初めての導入をする場合、主な使用がバックアップ(データ保管用)用途向けなら、Linuxがオススメ! | 大規模オフィスやシステム担当者のスキルがある場合、日常的に同時アクセスが多い規模向けなら、Windows Storage Serverがオススメ! |

| 価格 | 安価 | 高価 |

| Windows サーバー連携 | △ | ◎ |

| 導入難易度 | 低い | 高い |

| 同時アクセス | 弱い | 強い |

| 対象ウイルスソフト | 少ない | 多い |

各OSのスペック比較

RAID(レイド)

RAID(レイド)について

RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks、レイド)とは、複数のHDDをひとつのHDD(仮想HDD)のように認識・表示させる技術です。万が一のHDD故障時にもデータ復旧、アクセスを可能にする安全性の向上や、複数HDDへの分散書き込みによるデータ保存の高速化など、各RAIDモードにより「高速性、安全性、保存可能容量」の特徴があり、用途に合わせて様々なストレージ構築が可能です。 特にビジネスシーンなど、高い信頼性を必要とするデータのストレージとして利用されています。

RAIDにはCPUの管理方法の違いによる「RAID対応」と、機能の異なる「RAIDモード」がいくつか存在します。お客様のご利用目的に合わせて、商品をお選びください。

RAID(レイド)対応選びのコツ

RAIDにはいくつか種類がありますが、CPUによるRAIDの管理方法の違いでハードウエアRAIDとソフトウエアRAIDの2種類に分けられます。メインCPUはOSやアプリを担当、RAID CPUはRAID構成を担当とそれぞれ管理を分担しているのがハードウェアRAIDです。一方、メインCPU1つでOSやアプリの処理からRAID構成まで複数のディスクを全体管理しているのがソフトウェアRAIDです。

ハードウェアRAIDはRAID CPUの処理により、低負荷かつ高速処理を行うことできるため安定動作が実現されています。ただし、ソフトウェアRAIDに比べて高価だったり、設定が難しくなる場合があります。

一方、ソフトウェアRAIDはハードウェアRAIDよりも比較的安価ですが、CPUにRAIDを制御する負荷がかかるため、バックアップに時間がかかったりとパフォーマンスを低下させる原因にもなります。

高価でも高速性を求める場合はハードウェアRAIDを、価格重視の場合はソフトウェアRAIDを選ぶと良いでしょう。

RAID(レイド)モード選びのコツ

下記の各RAID(レイド)モードの特徴と、想定する運用方法があっているものを選んでください。

(RAIDモードがお決まりの方は「ストレージ」選びへ)

RAID 0(ストライピング)

「コストを抑えて、とにかく速くアクセスしたい。」RAID 0は、特に書き込み・読み込み速度を重視。

各HDDに対して、ファイルを分散して書き込み・読み込みを行うため、アクセス速度が速いのが特徴です。また、HDD容量の合計を最大限に利用できることも特徴です。

しかし、1台でもHDDが故障した場合、データ復旧ができません。

| 冗長性(HDD故障限界数) | 書込速度 | 読込速度 | 実効容量 |

|---|---|---|---|

| なし(0台) | ◎ | ◎ | n x HDD容量 |

- n:HDD数

構成しているHDDが1台でも故障すると復旧・アクセスともに不可能となります。

- RAID0は2台以上のHDDで構成します。

- HDDの数が多いほどアクセス速度が高速となります。

RAID 1(ミラーリング)

「コストを抑えつつ、最低限の安全性を得たい。アクセス速度は、さほど気にしない。」2台1組のHDD(アレイ)でデータを2重化して保存。

片方のHDDが故障しても、全てのファイルデータが残ることが特徴です。

HDD2台を1組のHDD(アレイ)として、2台にそれぞれ同じデータを保存します。同時に2台のHDDに対して、ファイルをブロック単位で書き込み・読み込みを行います。ただし、保存容量が1/2になってしまいます。

| 冗長性(HDD故障限界数) | 書込速度 | 読込速度 | 実効容量 |

|---|---|---|---|

| 任意の1台まで | 〇 | ◎ | (n/2) x HDD容量 |

片方のHDDが故障しても、もう片方にすべてのデータが残ります。片方を新しいHDDに交換することで、復旧前の状態に戻ります。

- RAID1は2台のHDDで構成します。(HDDの追加はできません)

- RAID1でHDDを増やしたい場合は、RAID10の構成となります。

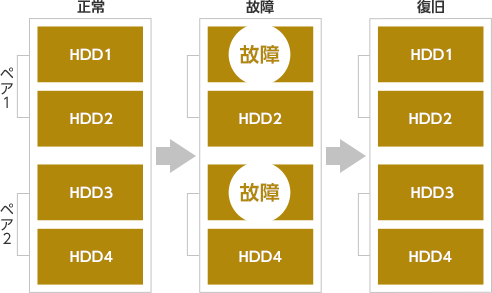

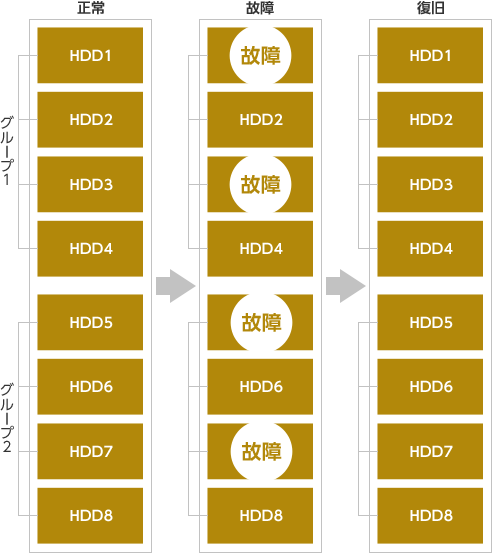

RAID 10(ミラーリング+ストライピング)

「安全性とアクセスの速度もそこそこ得たい。」RAID1+RAID0の構成を持つことが特徴です。同じデータを2台1組で保存(RAID1)、さらにデータをブロック単位で分散し保存(RAID0)します。復旧は、同じデータを保存したHDD同士が同時に故障しない限り、最大2台までのHDDの故障に対応できます。ただし、保存容量が1/2になってしまいます。

| 冗長性(HDD故障限界数) | 書込速度 | 読込速度 | 実効容量 |

|---|---|---|---|

| ペアの1台まで | 〇 | 〇 | (n/2) x HDD容量 |

HDDが2台故障した場合も、ペアとなるデータを保存したHDDが正常であれば復旧が可能です。

<注意>

同一RAID1グループ内で2台のHDD障害が発生した場合は復旧不能となります。

- RAID10は4台以上の2台1組単位でHDD構成します。

- HDDの数が多いほどアクセス速度が高速となります。

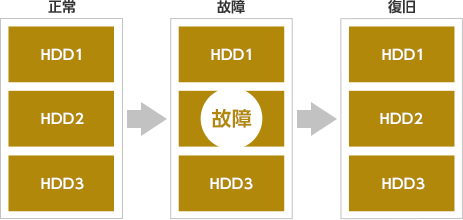

RAID 5(分散パリティ)

「安全性もデータ実効容量も速度もバランスよく得たい。」「パリティ」と呼ばれる冗長コードが生成されて書き込まれるのが特徴。

これにより、構成HDDのうち1台に障害が発生しても、残りのデータとパリティを元に欠損したデータを算出、完全な状態のデータを生成することができ、耐障害性を高めた構成となっています。

パリティ演算が必要なため、CPUに負荷が掛かり速度は低下します。

| 冗長性(HDD故障限界数) | 書込速度 | 読込速度 | 実効容量 |

|---|---|---|---|

| 任意の1台まで | △ | 〇 | (n-1) x HDD容量 |

HDD1台の故障まで復旧可能です。欠損したデータは毎回演算によって算出される為、速度は低下します。

<注意>

2台のHDD障害が発生した場合は復旧不能となります。

- RAID5は3台以上のHDDで構成します。

- HDDの数が多いほどアクセス速度が高速となります。

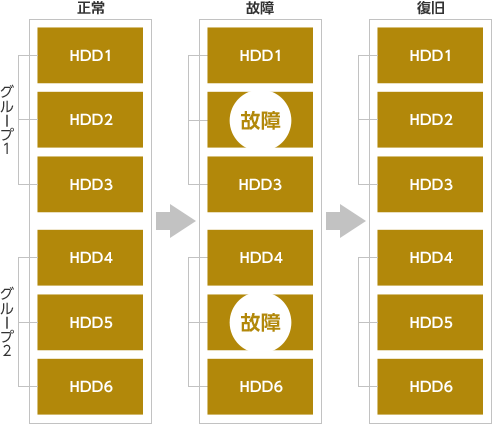

RAID 50(分散パリティ+ストライピング)

「RAID 5より速度を向上させたい。」同一RAID 5セット内で同時に2台以上のハードディスク故障が発生しない限り継続稼働できる高い耐障害性で、データ容量も高いのが特徴。また、RAID 5よりもストライピングによって速度が向上します。

6台以上で構成されるため、消費電力は高く、ランニングコストも高いのがデメリットです。

| 冗長性(HDD故障限界数) | 書込速度 | 読込速度 | 実効容量 |

|---|---|---|---|

| グループの1台まで | 〇 | 〇 | (n-2) x HDD容量 |

各グループHDD1台の故障まで復旧可能です。

<注意>

同グループ内で2台のHDD障害が発生した場合は復旧不能となります。

- RAID 50は6台以上の最小3台1組単位でHDD構成します。

- HDDの数が多いほどアクセス速度が高速となります。

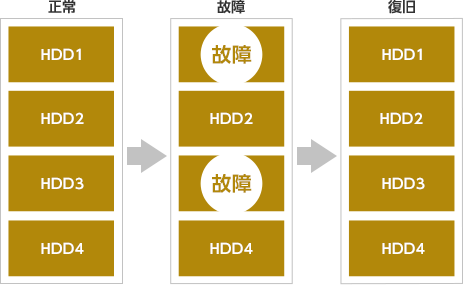

RAID 6(複数分散パリティ)

「コストがかかっても、安全にデータを保管したい。」基本的にはRAID5の機能にプラスして、パリティを2重に生成して別々のディスクに記録し、より耐障害性を高めた構成になっています。

RAID5では2台のHDDに障害が発生した場合は回復不能となりますが、RAID6では2台のHDDに障害が発生した状態でもシステムとして稼働します。

データから2重にパリティー(誤り訂正符号)を生成し、データとともに複数のドライブに分散して記録します。

| 冗長性(HDD故障限界数) | 書込速度 | 読込速度 | 実効容量 |

|---|---|---|---|

| 任意の2台まで | △ | △ | (n-2) x HDD容量 |

2台故障まで復旧が可能です。RAID5よりも、さらに高い耐障害性のため、速度は特に遅くなります。

<注意>

3台のHDD障害が発生した場合は復旧不能となります。

- RAID6は4台以上のHDDで構成します。

- HDDの数が多いほどアクセス速度が高速となります

RAID 60(複数分散パリティ+ストライピング)

「RAID 6より速度を向上させたい。」同一RAID 6セット内で同時に3台以上のハードディスク故障が発生しない限り継続稼働できる高い耐障害性で、データ容量も高いのが特徴。また、RAID 6よりもストライピングによって速度が向上します。

8台以上で構成されるため、消費電力は高く、ランニングコストも高いのがデメリットです。

| 冗長性(HDD故障限界数) | 書込速度 | 読込速度 | 実効容量 |

|---|---|---|---|

| グループの2台まで | 〇 | 〇 | (n-4) x HDD容量 |

各グループHDD2台の故障まで復旧可能です。

<注意>

同グループ内で3台のHDD障害が発生した場合は復旧不能となります。

- RAID 60は8台以上の4台1組単位でHDD構成します。

- HDDの数が多いほどアクセス速度が高速となります。

ストレージ

ストレージについて

ストレージ容量とは、データを保存・保管できる容量を示します。たとえば、1TBなら1TB容量分を使用可能ですが、NASのストレージ(データ)容量は、RAIDモードによって実効容量(実際に保存できるデータ容量)が異なる場合があります。

ストレージ選びのコツ

- データを保存する容量を決めてください。

- 「RAID(レイド)モード選びのコツ」をご確認いただき、RAIDモードを選択してください。

- 2で選択したRAIDモードの「実効容量」の計算式から、必要となるストレージ容量を算出してください。

- 例1:

- 1:2TB、2:RAID1(ミラーリング)、3:A、とした場合、2の実効容量の式「(n/2)×HDD容量」を利用して、下記のようになります。

2TB=A/2

2TB×2=A/2×2

4TB=A

(※NASの購入時に搭載されているHDDは、全て同一容量になるため、計算式もそれに合わせています。)

また、参考例も記載しています。

| RAID | 必要なHDD台数 (スロット搭載数) |

実効容量 (n:HDD数) |

|---|---|---|

| 0 | 2台以上 | n x HDD容量 |

| 1 | 2台以上 | (n/2) x HDD容量 |

| 10 | 4台以上 | (n/2) x HDD容量 |

| 5 | 3台以上 | (n-1) x HDD容量 |

| 50 | 6台以上 | (n-2) x HDD容量 |

| 6 | 4台以上 | (n-2) x HDD容量 |

| 60 | 8台以上 | (n-4) x HDD容量 |

実効容量の計算式

| RAID | HDD台数 | HDD容量 | 実効容量 |

|---|---|---|---|

| 0 | 2 | 2TB | 4TB |

| 1 | 2 | 2TB | 2TB |

| 10 | 4 | 2TB | 4TB |

| 5 | 3 | 2TB | 4TB |

| 50 | 6 | 2TB | 8TB |

| 6 | 4 | 2TB | 4TB |

| 60 | 8 | 2TB | 8TB |

実効容量の参考例

NIC仕様

NIC仕様について

NICとはNetwork Interface Card の略で、LANカードやイーサネット(Ethernet)カードとも呼ばれます。パソコンなどで LAN に接続するためのインターフェース(接続口)のことを指します。NICには最大通信速度が異なるいくつかのイーサネット規格があります。また、それぞれの規格に対応した機器やLANケーブルを使うことで速度を緩めずに、データの送受信を行うことができます。

| イーサネット規格 | 通信速度※1 | ケーブルのカテゴリー規格※2 |

|---|---|---|

| 100BASE-TX | 100Mbps | CAT5以上 |

| 1000BASE-T (1Gb Ethernet) |

1Gbps | CAT5E以上 |

| 2.5GBASE-T (2.5Gb Ethernet) |

2.5Gbps | CAT5E以上 |

| 10GBASE-T (10Gb Ethernet) |

10Gbps | CAT6A以上 |

イーサネット規格と通信速度、対応するケーブル規格の例

- 通信速度

1秒間に通信することができるビット数を表し、単位は「bps(ビット パー セコンド)」です。1bpsは1秒間に1ビット通信できます。8ビット (=1バイト)が半角英数字1文字分のデータサイズです。同じ単位では数値が大きいほど1秒あたりに送受信できるデータ容量が大きく・速くなります。8ビット=1バイト(単位:B)

1,024バイト=1キロバイト(単位:KB)

1,024キロバイト=1メガバイト(単位:MB)

1,024メガバイト=1ギガバイト(単位:GB) - ケーブルのカテゴリー規格

LANケーブルにもカテゴリー(CAT)と呼ばれる規格があり、カテゴリーによって通信速度が異なります。NASに限らず、HUBやスイッチなどLAN接続する商品はネットワーク環境に適応したカテゴリーのケーブルでないと通信速度が遅くなってしまうことがあります。カテゴリーの数字が大きいほど通信速度が速く、対応するイーサネット規格も増えます。

ケーブル本体や差込口に印字されている商品もあり、一度お持ちのケーブルがどのカテゴリー規格なのか確認してみるとよいでしょう。

NIC仕様選びのコツ

10Gb Ethernet は1秒間に1.25GBのファイルをダウンロードすることができるため、大容量のデータをNASに格納/引き出すのに向いています。ただし、比較的価格が高くなり、また10Gb Ethernet に対応しているルータやケーブルがないと通信速度が遅くなる可能性もあるため注意が必要です。各部門で所有しているNASのバックアップサーバーとして利用する場合等は10Gb Ethernet対応商品をおすすめします。

一方、大容量のデータやりとりを頻繁に行わない方は、10Gb Ethernetよりも通信速度は劣りますが比較的価格が安い1Gb Ethernet対応を選ぶのをおすすめします。通信速度が遅すぎるのが困る…という方には1Gb Ethernetより2.5倍速い2.5Gb Ethernet対応がおすすめです。

PC関連特選街 各商品カテゴリー

他にもPC関連特選街は、パソコン/周辺機器を豊富に取り扱っています。お好みのカテゴリーから商品をお探しください。

ノートパソコン